| 毛克疾:解析“上合时代”的中印关系 |

|

来源:亚非拉网

时间:2014/10/7 15:15:00 浏览2565次 文字:【 小

中 大

】 |

亚非拉网讯:

中国国家主席习近平昨天(17日)下午抵达印度总理莫迪老家,从这里开启

对印度为期3天的访问。这注定将是一次举世瞩目的访问。同为巨型发展中国家,中印之间存在巨大的合作潜力与共同利益,然而长期以来两国关系却一直处于貌合神离、飘忽不定的状态中。潜能如果不能被释放就会永远止步于潜能,如何将两国在区域稳定、经济发展、反恐安保、科教研发等方面的合作落到实处,真正使两个世界上最大的发展中国家协同进步却是一个世界级的难题。

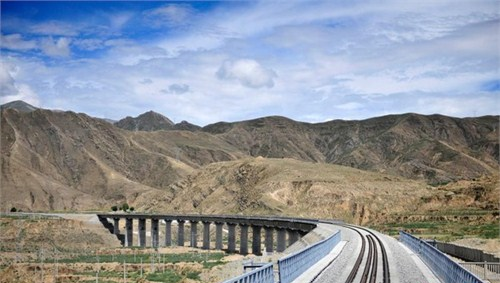

17日下午,习近平在印度总理莫迪陪同下访问古吉拉特邦

刚刚结束的杜尚别峰会宣布印度和巴基斯坦可能于2015年加入上合组织,区域合作面貌将会焕然一新,习近平主席此时出访印度可能至此拉开中印关系的新时代的序幕,发出上合组织化解中印关系难题的先声。

历史因素导致的中印“互信赤字”阻碍两国合作

中印关系长期以来处于忽冷忽热的不稳定状态,造成这种状态的最主要原因在于两国存在战略判断的偏差,导致互信严重缺失。一方面,中国认为当前世界的主题是“和平”与“发展”,处理对印关系时也应体现了这一核心主题,主张中印应该深化各个方面的合作,寻找共享利益,将两国合作潜力发挥到极致。另一方面,印度却依然对外部世界戒心重重,视巴基斯坦、中国为安全威胁,因此不仅对深化对华合作持保留态度,还常常与日本、越南等国在领土纠纷问题上高调互动。在这种情况下,印度领导人对中国显示出朝三暮四的一面就不足为奇了。

印度对中国严重的不信任,即“互信赤字”,主要来自历史、现实和机制三个方面。

首先,对于印度来说,来自巴基斯坦的安全威胁关系到印度大部分国民的安全、领土完整和政治制度延续,属于决定生死存亡的问题。处理与巴基斯坦的关系被印度视为头等大事。然而,中国和巴基斯坦历来保持全天候的密切联系,这就成了“互信赤字”的历史原因之一。

1962年边境战争之后,中国采取了倾向巴基斯坦的政策,中巴合作涉及多个方面,印度对此深怀疑虑。比如,1962年中印边境冲突以后,印度认为中国事实上支持巴基斯坦对克什米尔地区的主权要求。在1965年印巴战争中,中国还曾以军事压力迫使印度在漫长的东侧边境布属重兵,以缓解巴基斯坦在西侧的军事压力,为巴在克什米尔方向创造优势。虽然中国当时没有发兵,但这种中巴从东西两面合围的形势却给印度的决策者们留下深刻印象。

印巴关系一直没能全面提升,印度认为其安全环境还没有改善,因此虽然中国对巴基斯坦“一边倒”的情况已经结束,但深刻的历史记忆还是使印度对中巴关系抱有戒心,担心潜在的冲突爆发后中国会随时倒向巴方。

其次,除去中巴合作以外,中印冲突也是“互信赤字”的重要历史源头。印度对中印冲突历史的误读和曲解对当今印度决策者的影响不容小觑。比如1962年的边境之战,印度认为中国背信弃义,表面上宣称“中印兄弟”,宣扬“和平共处五项原则”,实际上却“以欺诈的手段对印度进行突然袭击”。虽然与中方在“麦克马洪线”问题上有严重分歧,印度却没有料到中方的坚定态度——“人不犯我,我不犯人;人若犯我,我必犯人”。许多印度专家还认为中国能够以气吞山河之势速战速胜,恰恰“证明”中国打着外交解决纠纷的幌子,实际上却对“入侵印度”早有预谋、精心准备。

时至今日,印方还常常不去反思其在指挥、装备、士气等方面存在的严重问题,反而用“阴谋论”来解释中国的速胜。比方说,居然有印方高官指出中国当前大力提倡的“搁置争议”实际上是掩人耳目,为 “入侵印度”寻求时机。今年夏天,笔者与印度国防部防务战略分析研究所学者进行研讨,有印方学者居然援引《孙子兵法》中“兵者,诡道也”的论述,指责中国是一个视“欺诈为传统”的国家。

除去历史原因,印度对中国的不信任还有现实原因。虽然都被称为发展中大国,但印度与中国的经济、军事实力相差巨大,并且差距还在不断扩大中,可以说这种差距越大,印度就越忌惮中国。印度著名战略学者拉吉·莫汉指出“中国的GDP和国防开支都是印度的四倍之多”,这个事实使印度不得不戒备中国。

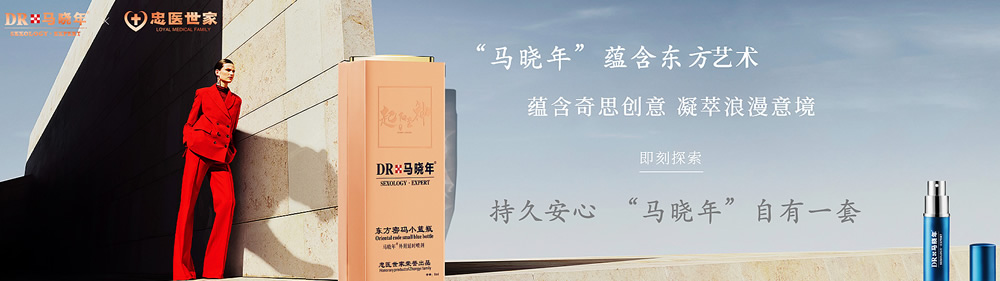

此外,中国极为重视在边疆地区推进基础建设,将青藏铁路延长到距印度不远的重镇日喀则,预留林芝铁路延长线,翻修了沟通中巴两国的喀喇昆仑公路,又在诸多入印河流上游修建水利水电设施。与此形成鲜明对比的是,印方对军事投资频繁,却长期漠视民用基础设施建设,在贫穷的边疆邦尤是如此。中国在边界地区大搞基建是为了促进经济发展,改善当地人民生活,然而印方却总是做出“军事化解读”,认为中方正在为侵害印度进行长期准备。

8月15日,西藏拉萨至日喀则的拉日铁路正式开通

可以看出,现实原因并不是中印“信任赤字”的本质原因:中方当下的举动本质上都属于中性,印方却常常用“历史经验”加以曲解,因而得出中国威胁的结论。

除了历史原因和现实原因,中印之间的“信任赤字”存在体制机制的源头,属于“体制问题”。如果说前两者是由于印方对事实认识不清楚造成的曲解和误会,那么很多时候“体制问题”带来的就是赤裸裸的歪曲,甚至污蔑。

印度独特的政党选举竞争体制、联邦体制和错综复杂的部门关系使“中国威胁论”成为最廉价和方便的“万能借口”,被各种特殊的利益团体利用。在大选前,印度各个政党纷纷渲染中国威胁,以塑造“国家利益捍卫者”的形象,赢得民族主义基本盘的选票;印度地方政府,尤其是靠近中印边境的各邦将“中国威胁论”视为摇钱树,因为他们越炒作“中国入侵”或“中国水资源作战”,就能获得越多的联邦拨款和政策优惠;印度国防部和内政部等强力部门也需要强调“中国威胁论”来引起重视,赢得预算拨款和舆论支持。印度发达的媒体产业也常常为了博得眼球,发表出格的涉华言论,进一步扩大中印之间的“互信赤字”。

印度的体制问题也不是造成“历史赤字”的核心原因:印度的政党、地方、部门和媒体只是利用“中国威胁论”的眼球价值,一旦 “中国威胁论”本身没有了市场,他们就难以通过炒作牟利。

厘清“互信赤字”的来龙去脉之后,我们如何解决这个问题呢?中印互信缺失的核心是印方担心中国会以“战略包围”、“军事入侵”等手段威胁印度的安全,这一担忧的主要理由是历史因素,即中巴关系和中印冲突。在“历史创伤”的作用下,印度始终无法在双边交往中信任中国“和平”地“发展”的诉求,两国合作难以全面铺开。既然双边框架对于提升中印关系作用有限,涵盖中印两国的多边框架就成为希望所在。

上合组织将缓解困扰中印关系多年的“信任赤字”问题

乌克兰危机爆发、中日海上摩擦加剧,中俄两国在东西两个方向上都受到了西方阵营的挤压,世界政治格局似乎重现两极化的趋势。中俄不仅加强了双边合作,两国领导人在两年之内见面达九次之多,同时也大力推广以两国为首的多边合作框架,今年金砖国家集团、亚信机制、上海合作组织都取得显著进展。

在这些中俄主导、排除西方影响的多边合作机制中,印度是金砖国家集团和亚信机制的主要参与者,是上海合作组织的观察员国。9月12日,上合组织成员国领导人在杜尚别签署了《准成员国义务备忘录》,为印度和巴基斯坦在2015年加入上合组织提供可能。若印度和巴基斯坦能够加入上合组织,欧亚大陆的地缘战略形势将会发生显著变化——不仅中印之间的疑虑会得到缓解,中印俄之间还有望形成一个战略三角,在经济、政治、安全等方面互相支持。习近平主席在这个关键的时刻访问印度无疑将开启中印关系新的历史篇章。

9月12日,上海合作组织成员国元首理事会第十四次会议在塔吉克斯坦首都杜尚别举行。国家主席习近平出席会议并发表重要讲话,称“欢迎符合标准国家加入上海合作组织”。

在上合组织的框架下,中印“信任赤字”问题将会从多个方面得到缓解。首先,中俄、印俄两对强关系将会影响中印这对弱关系。有俄罗斯作为“稳定器”,印度对“中国入侵”“包围遏制”的疑虑会减弱;其次,上合组织的框架有助于中印之间解决边境问题等现实争端,促使两国将敏感的边境问题限制在技术层面,防止问题被政治化;第三,印巴两国同时加入上合组织,有利于两国解决反恐、阿富汗、边境等问题,从而缓解印度关于中巴合围印度的疑虑。

今年一系列国际事件将中俄两国推到了一起。中俄互信因而得到全方位、多层次的提高,此前多年未有起色的双边合作项目——中俄天然气管道项目,中俄日本海港口项目,中俄大飞机计划——也取得了突破性进展。中俄渐行渐近也为中印关系发展打下基础。其实俄罗斯早在2010年时就开始积极推动印度加入上合组织,然而中国对此却不热心。彼时中俄互信程度不及现在,而印俄关系却极为稳固,因此中国担心俄印联手会使影响中国在上合组织中地位。现在中俄关系发展为可以和印俄关系相比的“强关系”,中国的担忧就被大大缓解。

印俄关系一直是印度对外关系中最稳定的大国关系。五六十年代,苏印友好关系不断密切。1971年8月《苏印和平友好合作条约》的签署,标志着两国成为战略盟友。至此,苏印与美巴两对相互制衡的双边关系正式形成。

当时印苏结盟的历史背景除了在南亚对抗美巴以外,就是两国在遏制中国上有共同利益。苏联视印度为第三世界最密切的盟友,印度将前苏联看作其最可靠的安全后盾和外交支柱。苏联给予印度大量的军事和经济援助,成为印度最大的贸易对象国和最大的武器供应国。虽然冷战结束以后印俄关系出现短暂冷淡,但俄印关系很快就因为规模巨大的武器贸易和类似战略利益而回暖。可以说,俄印关系是一对“经受了历史考验”的强关系。

印俄关系、中俄关系的强劲发展为中印关系改善提供了新的可能性。由于历史原因,中印很难在双边的框架下解决“互信赤字”。一旦 |

| 欢迎转载,请注明转自“亚非拉网 china-aala.com” |

优化关键词:

亚非拉,亚非拉网,亚非拉门户网站,亚非拉国际交流协会,拉美投资,非洲展会,拉美展会,东南亚贸易,东南亚旅游,非洲旅游,拉美签证,非洲签证,清真认证,亚非拉,亚非拉网,中阿合作,中非合作,非洲贸易,中东贸易,中东投资,亚非拉协会,国际贸易,中东安全,非洲局势,非洲矿产,中东能源

|

|

|